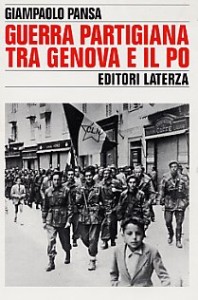

La ripresa dell’antifascismo. Estratto del libro di Giampaolo Pansa

Dagli scioperi di marzo all’8 settembre in provincia di Alessandria

di Giampaolo Pansa

Gli scioperi di marzo

« Pane e pace. » « Abbasso il duce. » « Abbasso la Germania. » « A morte il duce. » « Duce, a te la maledizione del popolo tradito che tu vuoi fare uccidere soltanto per ritardare il giorno della tua ignobile fine. » Erano i primi mesi del 1943, e queste scritte col gesso, questi rozzi volantini tirati con la carta a carbone apparivano sempre più di frequente sui muri di cinta degli stabilimenti e sul selciato delle vie, nei quartieri periferici di Alessandria, Casale Monferrato, Acqui, Novi. L’Ufficio politico investigativo della IV Legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, a cui spettava nella provincia « la difesa dell’ordine nazionale dello Stato », le trascriveva, li raccattava e li collezionava, quasi giorno per giorno, per poi trasmetterli in copia, così, senza commento al Comando generale di Roma (1).

Che avrebbe dovuto commentare, del resto? Forse che la coscienza dell’avvicinarsi della fine si faceva sempre

più chiara ed estesa, e portava a compiere atti che turbavano l’« ordine nazionale »? 0 che, come avveniva nel resto del paese, anche la rassegnazione degli alessandrini stava mutandosi in un sentimento diverso, di ira verso la guerra e di ostilità nei confronti dello stato che l’aveva voluta? Un commento inutile. Tutto ormai era chiaro. A neppure tre anni dal discorso delle ” decisioni irrevocabili “, l’Italia era un paese sconfitto. All’Est, l’Armir era stata annientata. In Africa settentrionale, l’esercito si avviava alla catastrofe. Il ” fronte interno ” stava crollando sotto i lutti, l’esasperazione, la fame, il terrore. Anche il Partito fascista, ridotto. ” ad un grosso corpo inerte ed ingombrante ” ‘, agonizzava nell’indecisione e nella paura. E intanto, dopo un silenzio ventennale, gli avversari (i ” sovversivi “, gli antifascisti) si riorganizzavano: forse sarebbe bastata una piccola spinta per farli uscire allo scoperto.

E una spinta, sia pure soltanto una spinta iniziale, non ancora sufficiente, venne dagli scioperi del marzo 1943 nei grandi complessi del ” triangolo industriale ” del Nord. Iniziata alle dieci della mattina di venerdì 5 marzo alla Fiat-Mirafiori di Torino, nello stesso giorno e in quelli seguenti l’agitazione si estese alle altre fabbriche torinesi. Poi, a partire dal 13 marzo, l’esempio della capitale regionale ” contagiò ” prima la provincia torinese, quindi l’intero Piemonte.

Un ” contagio ” di intensità diversa. Nei centri maggiori, gli scioperi erano spesso il risultato di un lavoro di preparazione minuzioso; alla periferia furono invece il riflesso, quasi sempre disorganico e confuso, degli avvenimenti delle grandi città. Così accadde nell’Alessandrino, dove, come nella maggior parte delle zone lontane dai grossi nodi industriali, il movimento di protesta ebbe un successo piuttosto scarso. L’Unione provinciale della Confederazione fascista dei lavoratori dell’industria segnalò a Roma soltanto una breve sospensione del

lavoro in un reparto della Borsalino, il 16 marzo, determinata da rivendicazioni salariali. Nella relazione inviata alla presidenza romana, il segretario dell’Unione si limitò ad osservare che lo sciopero nel cappellificio costituiva ” un indice dell’esistente stridente e crescente squilibrio che si era determinato tra i salari e i prezzi ” ‘.

In realtà, le agitazioni nell’Alessandrino non si limitarono a quell’unico episodio. Ad Alessandria, con la sospensione alla Borsalino, si ebbe anche uno sciopero parziale alla società Mino, che occupava circa seicento operai. Il 23 marzo, poi, interruppero il lavoro i dipendenti dello stabilimento metalmeccanico della Alma. Dal rapporto dell’Ufficio politico della MVSN appaiono evidenti gli obiettivi economici dell’agitazione e la sua connessione con gli scioperi negli altri centri piemontesi:

I dirigenti della Accomandita lavorazione metalli Alessandria (ALMA) avevano promesso agli operai dipendenti che avrebbero effettuato degli aumenti di merito aggirantisi tra i 20-25 centesimi all’ora.

Il 23 corrente, subito dopo la cessazione meridiana del lavoro, sei operai si sono presentati ai dirigenti della ditta per chiedere quando avrebbero dato attuazione alle promesse fatte. I dirigenti della ditta risposero che, ripensando ,alla cosa, erano venuti nella determinazione di non più concedere quanto promesso, ma di proporre un miglioramento mediante la effettuazione di una nona ora quotidiana di lavoro retribuendola con una maggiorazione del 50 per cento.

La proposta, riferita agli operai, venne male accolta tanto e essi sospesero l’attività lavorativa, per certo sotto l’influsso di quanto era avvenuto nei giorni precedenti a Torino Asti Sempre nella seconda metà di marzo, scioperarono nel Casalese le maestranze del cementificio di Morano sul Po dell’Unione cementi Marchino, e qualche sospensione del lavoro vi fu ad Ozzano Monferrato, nello stabilimento della stessa società. In questa zona si mostrarono particolarmente vivaci piccoli gruppi di comunisti internazionalisti, capeggiati da un impiegato di 43 anni, Mario Acquaviva, e nuclei anarchici, numerosi soprattutto fra i cavatori ‘. Inattivi rimasero invece i millequattrocento operai del maggior complesso casalese, l’Eternit, una industria di laterizi.

Ad Ovada si ebbero sporadiche manifestazioni di protesta, sempre per ragioni economiche, dovute ad elementi non ancora collegati con i partiti antifascisti. Nei primissimi giorni di aprile, i trecentocinquanta dipendenti della Manifattura isolatori vetro di Acqui (MIVA) sospesero il lavoro per richiamare l’attenzione delle autorità sulle loro disastrose condizioni di salario e per chiedere che venisse istituita una mensa aziendale. La fabbrica era addetta alla produzione di guerra: quattro operai, ritenuti gli organizzatori dell’agitazione furono fermati dai carabinieri e inviati al servizio militare. Un silenzio totale, invece, negli altri centri della provincia: anche a Novi Ligure, dove pur esisteva la più grande industria dell’Alessandrino, l’ILVA, con milleottocento dipendenti addetti alla produzione di laminati in ferro

Una vivacità piuttosto scarsa, dunque, un inizio lento rispetto ad altre zone del Piemonte e della Lombardia.

Non è difficile individuarne le cause. Le agitazioni di marzo erano state determinate da ragioni economiche ed ambientali – insufficienza dei salari, disumani turni di lavoro, disagi nello sfollamento – ma ciò che aveva spinto gli operai, o almeno le frazioni di punta, all’azione aperta era stato un giudizio di carattere politico: dopo le ultime sconfitte militari, la dittatura non sarebbe potuta durare a lungo, s’era creata una situazione nuova che rendeva possibile tentare uno sciopero di tipo quasi insurrezionale. Ma sospendere il lavoro in un momento in cui l’incessante produzione bellica era indispensabile al proseguimento della guerra, significava compiere un atto che aveva un preciso sapore di rivolta. Era necessario, quindi, disporre di una massa operaia compatta, guidata da quadri preparati e disposta ad una decisa (e pericolosa) azione di rottura nei confronti dello stato.

Nell’Alessandrino mancarono quasi del tutto queste condizioni di partenza. Il grado di concentrazione industriale della provincia era assai basso, e la mano d’opera si trovava frazionata in centinaia di piccole aziende Era un dato che rendeva assai difficile mobilitare gli operai

di molti centri e che ostacolava l’attività degli organizzatori politici. Su questi ultimi, poi, assai pochi per la verità, pesava inoltre la relativa facilità di essere individuati e controllati dalla polizia fascista che nelle piccole poteva seguire, quasi ora per ora, le mosse egli oppositori, tutti ben noti e schedati.

Si può comprendere, quindi, come al momento degli scioperi di marzo il lavoro di penetrazione politica nelle fabbriche alessandrine fosse appena agli inizi. Lo stesso Partito comunista non disponeva ancora della discreta organizzazione clandestina che sarebbe riuscito a creare dopo l’8 settembre. Le poche cellule di fabbrica della Borsalino, dell’ILVA, dei cementifici casalesi erano organismi embrionali, minuscoli, ancora isolati e non in grado di orientare verso esplicite forme di protesta il generico, anche se diffuso, malcontento dei compagni di lavoro

A mantenere quieti la maggior parte degli operai della provincia contribuirono, infine, la particolare situazione economico-ambientale del proletariato alessandrino e la sua struttura sociale. A differenza di Torino, Milano, Genova, nessuna città della provincia aveva ancora vissuto le ore terribili dei bombardamenti. I disagi dello sfollamento e dei trasferimenti improvvisi erano pressoché sconosciuti. In moltissime aziende, per la più parte a carattere semi-artigianale, le condizioni di lavoro non erano così dure come nelle grandi industrie. La maggiore integrazione fra città e campagna, caratteristica dei piccoli centri provinciali, e l’origine contadina di molti degli operai, avevano poi concorso a rendere più facile il problema dell’alimentazione e a far sentire di meno la insufficienza dei salari e la progressiva flessione del loro potere d’acquisto.

Il 25 luglio

Nonostante la passività di molte zone, le agitazioni di marzo rappresentarono un test prezioso per l’antifascismo. In quei giorni s’era avvertita la presenza di una massa di oppositori nuovi, non ancora organizzati ma abbastanza decisi e pieni di coraggio. E s’era anche scoperto quale molla potente fosse la carica di esasperazione e di risentimento verso il regime che si agitava in molti. Una carica sempre più forte, sempre meno contenibile, che fra la primavera e l’estate del ’43 trovò espressione, a livello popolare, nell’accentuarsi di manifestazioni di protesta isolate, quasi individuali: ancora volantini, ancora scritte sui muri, episodi minimi ma impensabili, in quelle proporzioni, nei mesi precedenti’. Era un immenso fuoco che covava sotto la cenere, e che divampò improvviso il 25 luglio.

In tutto l’Alessandrino la fine del regime fu salutata dovunque, nelle città e nei paesi, con entusiasmo, con gioia, con sollievo dalla grande maggioranza della popolazione, senza distinzioni politiche o di classe. Nessun atto di violenza venne compiuto contro gli esponenti del PNR Il podestà di Alessandria, Giuseppe Benedetto, diede le dimissioni e il suo posto fu preso dal generale Giulio Scovazzi, in veste di commissario prefettizio. 1 fascisti continuarono a circolare indisturbati, anche quelli che per il loro passato e la loro attitudine alla violenza rappresentavano un pericolo e una provocazione permanenti. Dai giornali si sa che soltanto il 4 settembre vennero arrestati, dai carabinieri di Tortona, due ex-comandanti di squadre d’azione, Giuseppe Bina e Gino Vigni. Chi pagò per vent’anni di oppressione furono gli emblemi del fascio, i ritratti del Duce e gli arredi e i mobili delle sedi di partito ‘.

Calmatasi l’eccitazione delle prime ore, anche in provincia non si tardò a scoprire che il crollo del regime e il cambio di guardia a Roma non significavano l’inizio di un periodo nuovo. Lo lasciava comprendere la circolare Roatta del 27 luglio ai Comandi di difesa territoriale; lo disse subito con chiarezza l’atteggiamento della polizia nei confronti delle manifestazioni popolari e degli antifascisti che, timidamente, erano usciti allo scoperto.

Ad Alessandria, ad esempio, il 26 luglio, mentre in città si formavano spontaneamente cortei popolari, le maestranze della Borsalino abbandonarono i reparti e si raccolsero nel cortile dell’azienda: volevano uscire in colonna, unirsi ai compagni delle altre fabbriche e portarsi verso il centro. Per impedirne l’uscita, i carabinieri circondarono il cappellificio, e trascinarono “in caserma la delegazione che si tra recata a parlamentare con la Benemerita per evitare incidenti. Soltanto la vivacissima protesta degli uomini e delle donne rinchiusi nel grande opificio convinse i carabinieri a rilasciare i cappellai arrestati `. E non fu il solo episodio. Durante le manifestazioni del 26 luglio, numerosi antifascisti della vecchia generazione e un gruppo di giovani vennero arrestati e tenuti in carcere per qualche giorno, come « faziosi perturbatori dell’ordine pubblico ».

La cappa si richiudeva lentamente. Il 26 luglio il territorio della provincia venne dichiarato « in stato di guerra » e tutti i poteri passarono all’autorità militare. Il generale di divisione Attilio Grattarola, comandante la Difesa territoriale di Alessandria alle dipendenze della IV Armata, che dal balcone della sede del comando s’era mostrato ai manifestanti a fianco di esponenti antifascisti, assunse « la direzione della tutela dell’ordine pubblico -» sull’intero Alessandrino. Chiunque vestisse una divisa, dagli ufficiali dell’esercito alle guardie giurate, fu posto tu suoi ordini. Venne stabilito il coprifuoco dalle 21,30 alle 6 del mattino, e fu proibita qualsiasi riunione pubblica di più di tre persone.

“Attendere e vigilare”

Per gli antifascisti « di provincia », lontani dalle grandi centrali politiche (Milano, Torino, Roma), il 25 luglio rappresentò, dopo quella degli scioperi di marzo, a seconda spinta. Una spinta all’azione, a riorganizzarsi, ritrovarsi, a riprendere il discorso interrotto vent’anni rima. L’atmosfera del Paese era ancora equivoca, il futuro sempre incerto: ma la caduta del dittatore e il crollo ella facciata del regime avevano determinato almeno l’illusione della libertà. Bastò questo per segnare anche alla periferia un embrione di rinascita di vita politica, sia pure a livello semi-clandestino.

Fu il Partito comunista quello che seppe approfittare più di ogni altro della nuova situazione. Per i comunisti,” in realtà, non si trattava di ricostruire dalle fondamenta l’organizzazione del partito, ma soltanto di dare impeto ed espansione ad un apparato che nelle sue linee essenziali non aveva mai cessato di esistere per tutto il ventennio.

La provincia di Alessandria era stata una delle roccaforti « rosse » dell’Italia settentrionale. Alla fine del 1921, undici mesi dopo la scissione di Livorno, il Partito comunista d’Italia vi aveva 2624 iscritti, più che nelle province di Milano, Genova e Firenze. Le violenze delle squadre fasciste, particolarmente agguerrite e decise nel Casalese, e le persecuzioni poliziesche avevano poi prodotto larghi vuoti in queste file. Nei primissimi anni della dittatura, molti militanti comunisti s’erano visti costretti a riparare all’estero: era stato questo il caso di Luigi Ceriana che, dopo aver diretto giovanissimo l’organizzazione provinciale del PCd’l ed aver tentato di fronteggiare l’insorgente squadrismo, aveva dovuto rifugiarsi in Unione Sovietica dove, malato per le percosse ricevute dai fascisti, era morto trentunenne a Yalta, sul finire del 1931.

Ai comunisti rimasti in patria, il regime elargì con larghezza anni di carcere o di confino. Così avvenne per l’onorevole Ambrogio Belloni, eletto deputato nelle elezioni del 15 maggio 1921; per Carlo Camera, per Stefano Ongarelli e per molti altri. Nonostante gli allontanamenti e gli arresti, il partito si mantenne abbastanza saldo. Nel 1929-1930 venne ricostituita clandestinamente la Federazione comunista e la segreteria politica fu assunta da un impiegato alessandrino di 26 anni, Giovanni Oreste Villa. Nel febbraio del 1931, in seguito all’arresto di un militante astigiano trovato in possesso di cinque copie di « Battaglie sindacali » e di cinque copie de « l’Unità » stampate alla macchia, la polizia riuscì ad individuare l’intero apparato provinciale del PCd’I e arrestò venticinque persone, fra dirigenti e attivisti. A novembre, il Tribunale speciale per la difesa dello stato condannò il Villa a sette anni di carcere e altri diciassette comunisti a pene varianti dai sei ai due anni di reclusione. La responsabilità di mantenere in piedi il partito passò ad Ottavio Maestri e ad un impiegato contabile, il ragioniere Walter Audisio. Nel maggio del 1934, la polizia individuò il nuovo gruppo dirigente: vi furono undici arresti, e Maestri e Audisio vennero condannati a cinque anni di confino

Il consolidarsi della dittatura spezzò in molti punti l’organizzazione comunista nell’Alessandrino ma non la distrusse del tutto. Durante l’interregno badogliano, Carlo Camera, nuovo segretario della Federazione clandestina, Maestri, Audisio, lo studente universitario Carlo Gilardenghi ed altri militanti si adoperarono per rinfittire i contatti fra il capoluogo e i centri maggiori della provincia.

Questo lavoro paziente, condotto in forma semi-cospirativa, diede frutti discreti fra i giovani e nell’ambiente delle fabbriche. In alcune aziende, soprattutto per l’opera di isolati militanti di sinistra, rinacquero le commissioni interne, origine di quei « gruppi di fabbrica » che durante la lotta di Liberazione avrebbero collaborato con le formazioni partigiane.

Nel settore sindacale fu attivo, ma in misura minore del PCI, anche il Partito socialista. Il PSIUP avrebbe potuto avere notevoli possibilità di espansione nell’Alessandrino, provincia di antica tradizione operaia, ma sotto la bufera del fascismo i socialisti avevano retto assai meno solidamente dei comunisti. Il 25 luglio, gli esponenti socialisti locali, quasi tutti appartenenti alla generazione prefascista (il medico Luigi Fadda, il cappellaio Diego Giacobbe, il fornaio Carlo Rossi, il veterinario Antonio De Marziani e Silvio Gambarana, esercente di un bar), si trovarono pressoché isolati. Il partito aveva molti simpatizzanti in tutti i ceti ma soltanto una parte esigua di essi sembrava disposta ad impegnarsi in modo aperto.

Anche il Partito d’azione non esisteva come movimento organizzato. In provincia era rappresentato da un guppo di anziani antifascisti, per lo più piccolo-borghesi di provenienza repubblicana e combattentistica: essi facevano capo a Livio Pivano, un industriale che nel 1924 era stato eletto deputato per i Combattenti nel « listone » fascista e che presto s’era staccato dal regime, passando all’opposizione. La Democrazia cristiana si costituì su basi ristrette, per il lavoro di Angelo Bellato, un funzionario di banca, e dell’avvocato Giuseppe Brusasca, figlio di un parlamentare del Partito popolare, che si appoggiarono alla rete dei gruppi di Azione cattolica ed al clero più giovane “.

Pure nei centri minori si ebbe un risveglio dell’attività ma, tanto in Alessandria che nelle altre città Provincia, il lavoro di riorganizzazione si limitò quasi sempre ad una serie di contatti personali fra politici dell’era prefascista. La maggior parte della popolazione e soprattutto moltissimi giovani che avrebbero poi costituito il nerbo delle bande partigiane in questo primo periodo si mantennero in disparte. Sarebbero entrati nella lotta soltanto molto più tardi.

Durante i quarantacinque giorni di Badoglio i partiti cercarono anche di collegarsi fra di loro. Ad Alessandria una prima riunione fra gli esponenti dell’antifascismo locale si era già tenuta all’indomani del 25 luglio: vi avevano partecipato elementi del PCI, socialisti e del Pd’A, e qualche antifascista senza una precisa qualificazione di partito. Questi contatti, ripresi nei giorni seguenti e proseguiti più o meno regolarmente per tutto il periodo badogliano, portarono alla costituzione di un Comitato antifascista interpartitico . L’« interpartito » non ebbe una composizione stabile né tutti i suoi membri disponevano di una delega dei rispettivi movimenti. La mancanza di stretti contatti con le centrali dei partiti, e l’impreparazione e il disorientamento di molti antifascisti tornati a far politica dopo anni di silenzio, paralizzarono l’attività del comitato e ne fecero un organismo poco più che simbolico, incapace di formulare un programma d’azione adeguato agli avvenimenti: « Attendere e vigilare »: fu questo il generico impegno dell’antifascismo alessandrino nelle settimane che precedettero l’armistizio.

Lo stesso atteggiamento tennero i comitati costituiti in altri centri della provincia. A Casale Monferrato, socialisti e comunisti si incontrarono più volte ma non andarono al di là di una generica intesa sul lavoro da svolgere nelle fabbriche e (testimonianza delle illusioni dure a morire) sul futuro assetto dell’amministrazione comunale `. Anche a Tortona il comitato fu costituito da militanti del PCI e socialisti, più qualche elemento di incerta qualificazione, in maggioranza uomini non più giovanissimi, che avevano fatto le loro prime esperienze politiche fra il ’19 e il ’22 `. Ad Ovada, Novi Ligure, Acqui e Valenza non si uscì invece da saltuari contatti personali e, a volte, i rappresentanti dei partiti si ignorarono sino al periodo seguente l’armistizio. Forse nessuno di costoro pensava che presto, prestissimo, ci si sarebbe trovati di fronte a scelte drammatiche, ed a problemi politici e militari completamente nuovi.

L’8 settembre

La prima, drammatica scelta si presentò di lì a pochissimi giorni, con l’annuncio dell’armistizio. Un annuncio che, anche nell’Alessandrino, trovò molto più preparati i tedeschi degli italiani. In luglio e in agosto, la provincia di Alessandria era stata circondata a Sud-est da tre grandi unità germaniche. La XCIV e la LXXVI Divisione (LXXXVII Corpo tedesco), fatte affluire dalla Francia, si erano schierate a controllare il Genovesato e il settore alessandrino della valle Scrivia, attraverso il quale passavano le più importanti vie di comunicazione, stradali e ferroviarie, fra la Liguria e la Valle del Po. La LXV Divisione, giunta dalla Germania si attestò invece nel Vogherese e ai limiti dell’appennino emiliano Di fronte a queste forze imponenti, esistevano in provincia alcuni reggimenti di fanteria, dei genio e dell’artiglieria, servizi, reparti dei comandi territoriali, frazionati in numerosi centri. La loro consistenza numerica, difficilmente valutabile con esattezza per l’inaccessibilità delle fonti ufficiali, pare si aggirasse sui diecimila uomini.

Era evidente che, nel caso di un nostro armistizio con gli Alleati e di un conseguente attacco tedesco, sarebbe mancata la possibilità di una difesa efficace. All’inizio di settembre, quando cominciò ad apparire più chiaro cosa sarebbe accaduto, numerosi antifascisti rinnovarono alle autorità militari le offerte di collaborazione. Fu fatica sprecata perché tutti i comandi respinsero l’aiuto dei civili. Ad Alessandria, Walter Audisio e Livio Pivano, a nome dell'” interpartito ” provinciale, si misero in contatto con il generale Grattarola, prospettandogli addirittura la possibilità di isolare la città facendo saltare i ponti sulla Bormida e sul Tanaro, e sollecitandolo ad armare i cittadini. Il Comandante della Difesa territoriale rifiutò “. Il 7 settembre, a Tortona, il comitato antifascista inviò una delegazione dal colonnello comandante il distretto e gli offrì il proprio aiuto per la difesa della città. L’ufficiale rispose che questo compito spettava soltanto all’esercito e affermò che avrebbe ” protetto l’ordine pubblico da qualsiasi parte si fosse tentato di violarlo ” ‘.

Quando venne il momento di resistere, l’esercito si sfaldò in poche ore. Tra il 9 e il 10 settembre quasi tutti i reparti si arresero alle forze tedesche, spesso senza tentare alcuna difesa. A Casale, pochi carri armati nemici, apparsi all’improvviso in città, determinarono la resa immediata del presidio Anche a Novi Ligure, il comandante locale, colonnello Francesco Scansetti, non poté far nulla per impedire l’occupazione della città. A Novi si trovava l’unico reparto veramente efficiente di tutta la provincia, il 1 Reggimento Genio Minatori, in procinto di partire per l’Italia meridionale: ma anche questo si sciolse senza che i contingenti tedeschi, di scarsa entità, fossero costretti ad entrare in azione 27.

Il 9 settembre, superata sul Po di Valenza la resistenza dei reparti del II Reggimento artiglieria e di un nucleo di carabinieri, gruppi corazzati della Wehrmacht penetrarono in Alessandria. Vi fu un tentativo di resistenza alla caserma Valfré, stroncato con pochi colpi di cannone. Le truppe di presidio si rinchiusero nella Cittadella, ma i tedeschi si presentarono dinanzi al forte, intimarono la resa e l’ottennero minacciando di aprire il fuoco Ad Acqui, i reparti germanici tirarono una cannonata contro il portone della caserma che ospitava reparti dell’artiglieria e furono subito padroni del campo.

A Tortona, importante nodo stradale, vi fu uno scontro breve e violento alle quattro del 9 settembre, attorno al comando della caccia della I Squadra aerea: si contarono morti da entrambe le parti, feriti, e soprattutto molti prigionieri italiani: fra questi, il comandante della caccia, generale Ranieri Cupini, che aveva assunto quell’incarico due giorni prima e che venne deportato in Polonia. Nuovi scontri si ebbero alla caserma Passalacqua e in zone diverse della città, e altri militari caddero in disperati, e inutili, tentativi di resistenza

Furono episodi isolati. Nella provincia, come nel resto del Paese, mancò qualsiasi forma di difesa organizzata. Senza muovere grossi reparti, e talvolta senza neppure combattere, i tedeschi catturarono centinaia e centinaia di uomini, s’impadronirono delle caserme, dei pezzi di artiglieria, dei depositi di armi, munizioni e viveri, particolarmente numerosi nell’Alessandrino . I soldati sfuggiti alla prigionia gettarono la divisa e tornarono a casa, convinti che tutto fosse finito. In questo mondo che crollava, soltanto pochissimi capirono che stava per iniziare il periodo più duro del conflitto e che v’era una sola via d’uscita: quella della lotta immediata contro i tedeschi. Per costoro stava per cominciare, attraverso difficoltà inimmaginabili, la vera guerra.